SEZ: Краткий ликбез

SEZ (Special Economic Zones, специальные экономические зоны) — инструмент государственной политики, созданный для ускорения экономических процессов, привлечения инвестиций и стимулирования экспорта. Их ключевая особенность — особый правовой режим, позволяющий компаниям работать быстрее и эффективнее, чем в обычных условиях, обходясь без избыточных бюрократических барьеров.

Масштабы и динамика

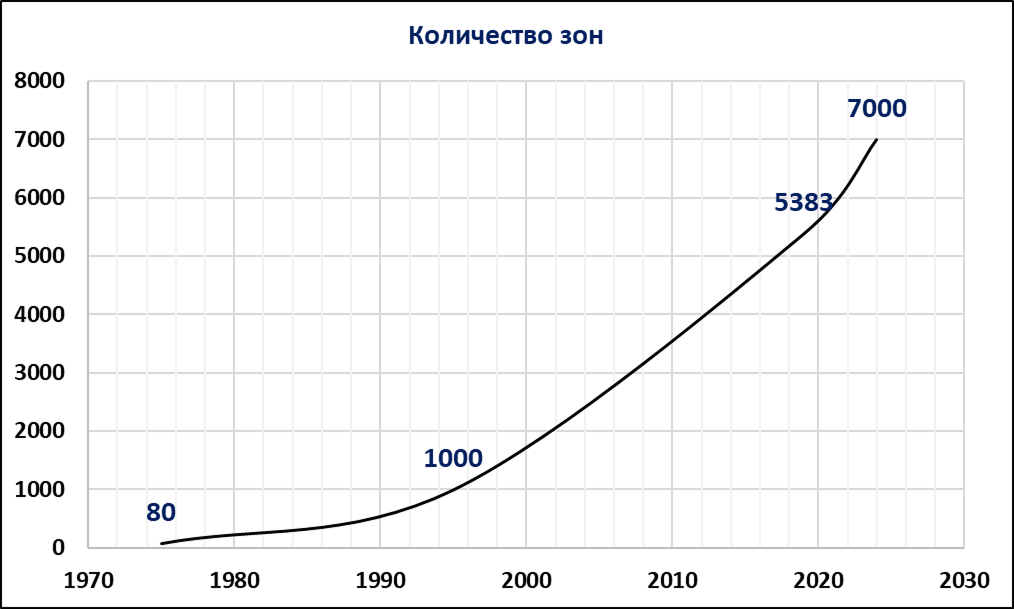

Рост числа зон. В 1995 году в мире насчитывалось около тысячи СЭЗ. По данным UNCTAD, к 2024 году их уже более 7 000 в 170+ странах. Это один из самых быстрых примеров распространения институциональной практики за последние десятилетия.

Занятость. По оценкам МОТ, в СЭЗ работает порядка 66 млн человек — величина, сопоставимая с населением крупной страны.

Торговля. Сегодня через СЭЗ проходит примерно 20% мировой торговли товарами.

Факты складываются в единую картину: зоны стали глобальным явлением, без которого трудно представить современную международную экономику.

Почему именно последние десятилетия?

Рост СЭЗ особенно заметен с 1980–1990-х годов. На это повлияли несколько факторов:

Глобализация и цепочки поставок. Корпорации начали выстраивать международные производственные сети, требующие быстрых и предсказуемых условий. СЭЗ стали идеальным «инфраструктурным ответом».

Конкуренция за инвестиции. Развивающиеся страны искали быстрый способ привлечь иностранный капитал. СЭЗ позволяли создать «островки упрощённого регулирования» без полной перестройки национальной системы. Пример Китая стал моделью для других.

Неолиберальные реформы. Международные организации (ВТО, Всемирный банк, МВФ) активно поддерживали стратегии открытой экономики. СЭЗ встроились в этот тренд как инструмент интеграции в мировую торговлю.

Рост услуг и технологий. За последние 20 лет зоны перестали быть только «фабриками для экспорта» и стали площадками для IT, финансов, R&D. Это повысило их привлекательность даже для развитых стран.

Эффект домино. Успех отдельных зон (Шэньчжэнь, JAFZA) подтолкнул другие страны к созданию своих СЭЗ, чтобы не потерять конкурентоспособность. Возникла глобальная «гонка за зоны».

Страновые примеры

Азия

Китай: СЭЗ обеспечивают до 22–25% ВВП и около 60% экспорта страны. Это пример того, как зоны становятся локомотивом роста.

Индия: В 2022/23 СЭЗ обеспечили ≈21% совокупного экспорта, в том числе 31,9% экспорта услуг.

Филиппины: Зоны PEZA дают 12,9% ВВП и более 50% экспорта товаров.

Бангладеш: Экспорт из EPZ стабильно обеспечивает 16–20% национального экспорта.

Ближний Восток

ОАЭ (JAFZA, Дубай): Экосистема Джебель-Али генерирует до трети ВРП Дубая и десятки миллиардов долларов торговли.

Африка

Марокко (Tanger Med): Экспорт из зоны составил €8 млрд в 2020 г., а сам комплекс стал крупнейшим индустриально-логистическим узлом региона.

Латинская Америка

Доминиканская Республика: «Zonas francas» обеспечивают ≈67% экспорта страны.

Эти примеры показывают: от мегадержав до малых экономик, зоны играют критически важную роль.

Специализация

СЭЗ развиваются не только как производственные площадки:

54% зон сосредоточены на промышленности,

20% — на торговле,

24% — на услугах (от логистики до IT).

Итог

СЭЗ стали универсальным инструментом, применяемым почти всеми странами мира. Их сила — в создании особых условий, которые ускоряют экономическую деятельность и снижают барьеры. Число зон быстро растёт, объёмы торговли и инвестиций через них увеличиваются, а занятость уже сопоставима с населением крупной страны. Сегодня СЭЗ — один из главных механизмов современного экономического развития, который продолжает набирать вес в глобальной экономике.